從不同角度看世界 後現代主義思考當代傳播媒體

記者 鄭宇希、長田真優/採訪報導

輔仁大學大眾傳播學研究所113年5月29號在文友樓舉辦「超真實與無深度:從布希亞和詹明信的後現代思想看當代傳播的變與不變」講座,邀請東華大學華文系副教授李依倩老師分享後現代主義的思考方式。這些理論可以幫助我們理解後現代之前與之間的變化,並重新審視和探討當代的傳播活動及其影響。

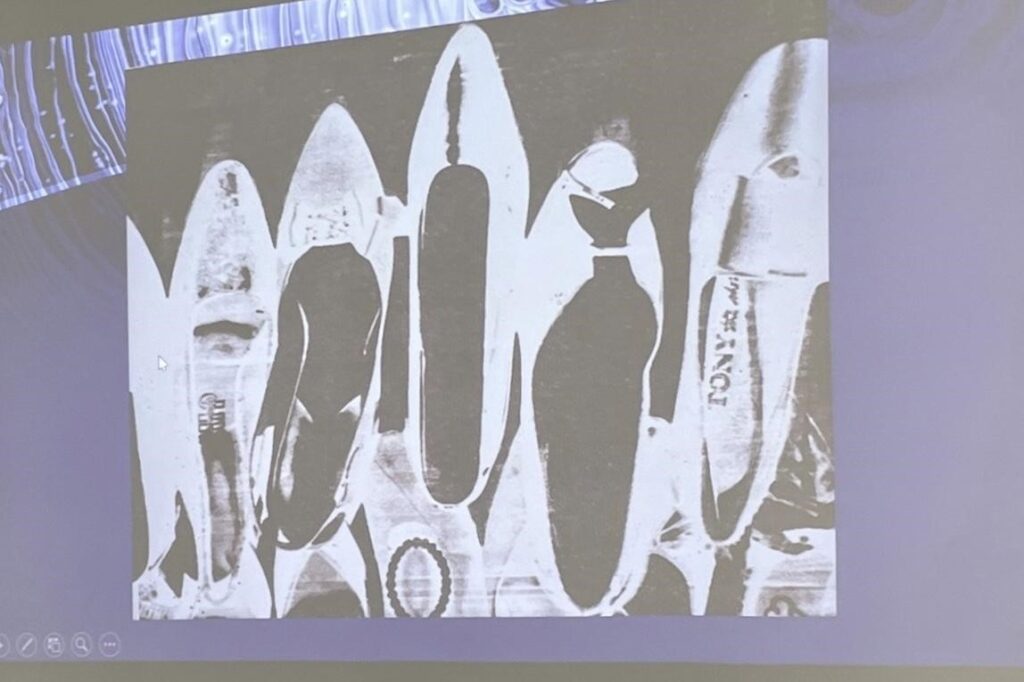

布希亞的超真實與《駭客任務》

講者以電影《駭客任務》作為開場,深入解析後現代主義的概念。她指出,電影中的男主角,是一位普通的電腦工程師變身為駭客的角色,他時常思考「這一切是否真實?什麼是真實?」的問題。在電影中,他拿起布希亞的著作《擬像與擬仿物》,這是因為導演非常喜愛本書的理論,因此電影中融入了許多來自布希亞作品的概念和形象。

然而,布希亞對這部電影持批評態度,認為這部電影誤解了他的思想。布希亞強調,我們所處的世界中,對於眼前事物的真實性完全沒有了解。電影中所描繪的虛幻母體以及其控制人類的設定,暗示了一種二元對立,表示著我們仍擁有真實,只是受虛幻的欺騙。但布希亞的核心思想並非如此,他強調不存在一個所謂的大陰謀論,真實和虛幻並非二元對立。

布希亞認為真實並不先於沒有相似物的形象,就是擬像,許多事物根本沒有來源。例如,AI繪圖生成後我們再也難以定義什麼是藝術家或繪師的工作,生成之圖像沒有實際來源或作者,只是藉由模型生成的結果,這些圖像不對應現實且可以無限複製,這正是布希亞所說的,擬像已經達到了一種無人擬仿物的程度。

擬仿物就是真相,傳播媒介創作自己的真實

講師也引用了布希亞提到的作品《傳道書》來說明他的觀點。布希亞指出,人們以為擬仿物是隱藏真相的東西,但實際上根本沒有真相,擬仿物本身就是現實,不需要其他真相來支持。

講師進一步解釋,傳統的議題設定中,真實包括了政治、經濟和社會等多方面向,而媒體在其中扮演著創造或報導所謂「媒介真實」的角色,這時公眾能夠對現實與媒體的差異感到異常。然而,隨著業配案例與置入性廣告的出現,傳播業、文化和政治的運作模式逐漸變成布希亞所稱的「大型模擬器」,在這種模式下傳播工作者不重試圖再現或反映真實,而是讓真實看起來如擬像描述的樣子。

布希亞認為,如同再現真實的地圖和真正的人真實的領土應該有所不同,再現應該與真實有所差異,這種差異才是有趣和充滿魅力的。他強調擬像世界並不是再現真實,而是創造屬於自己的真實。

講師認為,現代傳播工作者不再僅僅是詳細報導現實,而更多的是以媒體專業的方式去再現真實。他們在報導過程中不可避免地會帶有自己的偏見或目的,這會影響報導的客觀性。因此,傳播工作者需要意識到自己的報導是為了建構現實,而並非僅是止於再現,同時還需要面對在報導過程中可能產生的道德和良知問題。

在後現代主義中與眾不同的精神分裂

詹明信於1934年出生,至今已九十歲高齡。在學說貢獻上,他曾經出版過《後現代主義:或晚期資本主義的文化邏輯》,是後現代思想的代表作之一,內容圍繞討論解析各式作品中的後現代主義表現,從電影文本、商品符號到建築理論與美學探討,內容範圍寬廣,是一部不可多得的佳作。

在講者描述到無深度理論前,他先以臉書作為舉例,表示很多人的臉書帳號都會有許多好友,甚至可以在這個社交平台上認識更多人。一個集結了許多虛擬帳號的平台,便可以初步的解釋無深度的概念。講者李依倩表示,無深度就是將符號分裂零散化,將主體散落在各個不同的社交媒體中,最直觀的例子如,自己發布在社交平台的每一張照片可能因為角度、光線等外部因素而跟本人有所出入,詹明信也引用雅各.拉岡的理論,認為這是一種精神分裂,但並非傳統意義中的「思覺失調」,而是情感的平面化。情感本是一種複雜且多面的感受,但想要加入擬像的思維,想像自己身處其中,當所有的符號都斷裂,所呈現出來的只剩開心或興奮的情緒,即無法有更深入的思考甚至更充沛的情感。

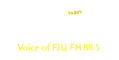

農民鞋與鑽石塵鞋

對於後現代主義這個抽象的概念,講者李依倩用了一個簡單且經典的例子形容。比照文生.梵谷的農民鞋與安迪.沃荷的鑽石塵鞋作為比較,可以清晰地感受到,文生.梵谷的作品是寫實主義,觀賞者可以通過鞋子的細節深刻感受到農民的辛苦與勞累,這不僅是一幅畫更是文生.梵谷利用靜態的畫面描述一個完整的故事。

而安迪.沃荷的鑽石塵鞋畫面扁平扭曲,甚至鞋子並不成對。畫面整體單調無故事性,觀眾無法從畫面中得到任何關於鞋子主人的特點,作者利用板畫的方式進行作畫,作品整體商品化意味濃厚。相較之下,農民鞋這部作品更像是作者試圖透過畫作與觀眾交流:而鑽石塵鞋的鞋子更像是一種符號,比起作品想要傳達的理念,作品本身的符號價值更大,而觀眾們更多也是為了「無深度性」的符號買單。

每個人都可以是符號

在講座的最後,講師將詹明信與布希亞的理論結合分析網絡論戰的特點。據調查統計,大部分的網絡論戰最終都會不了了之,因為絕大多數的人都會放棄堅持立場並找到真相。在後現代的觀念中,意義與真相是不重要的,如同不斷爭執卻不一定有結果的國會。講師表示,根據後現代主義的觀點,現在是一個語言的時代,而並非意義的時代。不能否認的是,絕大多時的人並不在乎事件本身的意義,大數據與演算法也會透過對個人資料的分析,推送與其同溫層的內容,將網民困在信息繭房之中。而到這裡詹明信與布希亞對接,大家開始逐漸對外在的事情漠不關心,被與言論證、零碎化或擬像掏空,從而變成一個外型光鮮亮麗卻沒有內涵的符號。

講師想透過這次的講座向更多人傳達後現代與傳播媒體結合的理論,也希望大家可以用更多不同的角度去思考,在快捷便利之時代裡傳播媒體的變化與趨勢。